Quantencomputer aus München knackt Rekord – und könnte ganze Branchen verändern

In München hat ein Team einen wichtigen Durchbruch erreicht. Sie meldeten einen neuen Rekord in der Computerleistung. Dies ist besonders wichtig, da klassische Computer immer öfter an ihre Grenzen kommen.

Experten wie Federico Carminati vom CERN und Alessandro Curioni von IBM haben schon lange gewarnt. Sie sagen, dass die Zeit von Moores Gesetz zu Ende geht. Die Quantencomputer–Technologie, die auf Quantenphysik basiert, bietet neue Möglichkeiten für Simulationen und Optimierungen.

Google hat mit seiner Quantenüberlegenheit für Aufsehen gesorgt, aber die praktischen Auswirkungen waren bisher klein. Der Rekord aus München verändert die Diskussion. Es geht nicht mehr nur um Theorie, sondern um echte Anwendungen in Bereichen wie Medizin, Energie, Logistik und Finanzen. Dies bringt die Vision von Wissenschaftler Richard Feynman, die Natur mit Quantenmechanik zu simulieren, näher an die Realität.

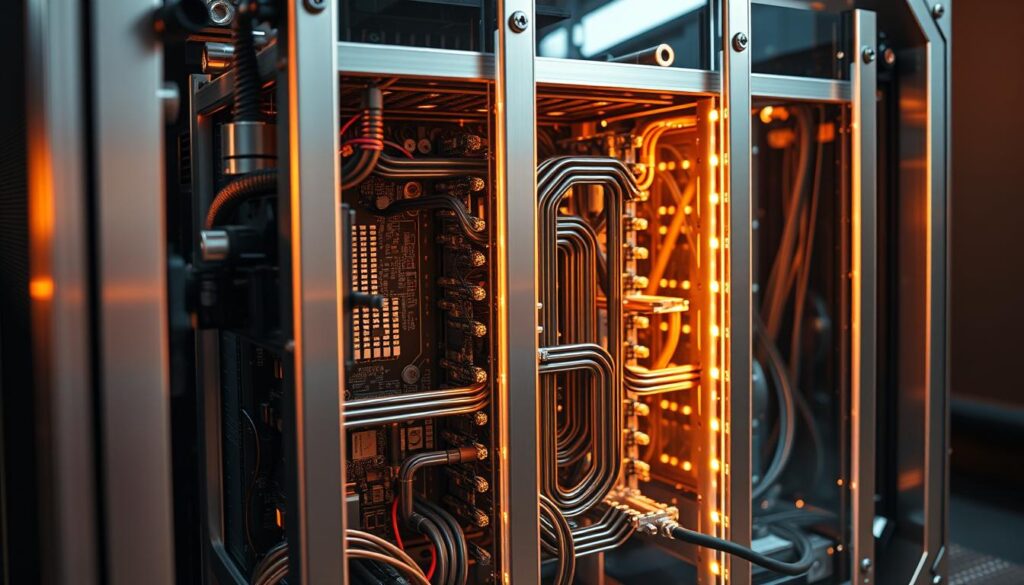

Heike Riel von IBM erklärt, wie supraleitende Qubits nahe am absoluten Nullpunkt arbeiten. Die Herausforderungen dabei sind groß. Es gibt Probleme wie hohe Fehlerraten, schwierige Verkabelung und Skalierungsfragen. Projekte wie QuamCore arbeiten daran, Systeme mit Millionen von Qubits zu entwickeln, was eine Investition von 26 Millionen US-Dollar zeigt. Dieser Fortschritt ist vergleichbar mit der Entwicklung von Supercomputern, eröffnet aber ganz neue Möglichkeiten in der Computerleistung.

Der Erfolg des Münchner Teams stellt den globalen Wettlauf in der Technologie neu dar. Er zeigt, dass Europa beim Tempo mithalten kann. Außerdem macht er klar, dass Quantencomputer aus dem Labor in die Praxis übergehen. Das ist ein Zeichen dafür, dass eine neue Ära der Computertechnologie beginnt. Sie wird präziser und effizienter sein, basierend auf den Prinzipien der Quantenphysik.

Was ist ein Quantencomputer?

Ein Quantencomputer nutzt Quantenphysik, um Daten zu verarbeiten. Anstelle von Bits verwenden Qubits die Superposition und Verschränkung. Diese Technologien erlauben uns, schneller zu rechnen, mehr zu speichern und präziser zu messen.

Qubits verhalten sich ähnlich wie künstliche Atome, erklärt Heike Riel. Sie entstehen meist aus supraleitenden Schaltkreisen aus Materialien wie Aluminium oder Niobium. Diese werden auf Silizium angebracht und in Kryostaten mit flüssigem Helium nahe 0 Kelvin gekühlt.

Grundlagen der Quantenmechanik

Durch Superposition kann ein Qubit gleichzeitig 0 und 1 sein. Jedes hinzugefügte Qubit verdoppelt die möglichen Zustände. Schon mit 275 Qubits gibt es mehr Zustände als Atome im Universum vorhanden sind.

Die Leistung von Quantencomputern kommt von Überlagerungen und Verschränkungen. Sie benötigen sehr tiefe Temperaturen und feine Abschirmungen für zuverlässige Ergebnisse.

Unterschiede zu klassischen Computern

Klassische Computer nutzen binäre Bits und skalieren linear. Quantencomputer können ihre Rechenkapazität exponentiell steigern, wenn sie kohärent bleiben. Die Kohärenzzeiten liegen etwa bei 100 Mikrosekunden, was die Fehlerrate und die Geschwindigkeit begrenzt.

IBM und Google arbeiten mit supraleitenden Qubits, die viele Operationen ermöglichen. Ionenfallen, wie sie von Rainer Blatt in Innsbruck erforscht werden, haben eine längere Lebensdauer. Allerdings haben sie meistens weniger Qubits.

Anwendungsgebiete von Quantencomputern

Mit Quantenalgorithmen können wir in der Chemie und Materialwissenschaft große Fortschritte machen. Sie helfen bei der Entwicklung von Batterien. In der Biologie erleichtern sie die Protein-Faltung. Volkswagen zeigt, wie Busrouten in Barcelona dank Quantencomputern optimiert werden können.

IBM berichtet, dass hybride Ansätze im Finanzsektor schneller sind. Stefan Woerner ist daran beteiligt. In der Kryptografie warnt Vadim Lyubashevsky vor den Gefahren durch Quantencomputer für gängige Sicherheitssysteme.

Selbst die stärksten Supercomputer haben ihre Grenzen. Quantencomputer bieten hier mit ihrer neuen Technologie für Quantenalgorithmen große Möglichkeiten.

| Implementierung | Beispiele/Institutionen | Stärken | Grenzen | Typische Nutzung |

|---|---|---|---|---|

| Supraleitende Qubits | IBM, Google | Hohe Gate-Geschwindigkeit, integrierbar auf Silizium | Kohärenz ~100 µs, empfindlich gegen Rauschen | Quantenalgorithmen für Chemie, Optimierung |

| Ionenfallen | Universität Innsbruck (Rainer Blatt) | Lange Kohärenz, präzise Gates | Niedrigere Qubit-Zahlen, komplexe Skalierung | Metrologische Aufgaben, kleine Register |

| Hybride Workflows | IBM Quantum, Industriepartner | Kombiniert HPC mit Quantenbeschleunigung | Algorithmische Orchestrierung nötig | Risikomodellierung, Materialscreens |

Der Rekord aus München im Detail

Ein Münchner Team hat Fortschritte gemacht, die die Diskussion rund um Quantencomputing beleben. Sie nutzen zuverlässige Technik und kluges Management. So laufen Quantenalgorithmen stabiler.

Technische Spezifikationen

Supraleitende Qubits arbeiten im Kühlschrank, mit Helium kälter als das Weltall gemacht. Metallische Schirme schützen sie vor Störungen. Spezielle Mikrowellen kontrollieren die Qubits. Die Kühlphase dauert drei Tage.

Es geht um mehr Qubits ohne Qualitätsverlust und längere Stabilität der Daten. Diese Verbesserungen helfen dem Rechner, komplizierte Rechnungen fehlerfrei zu machen.

Vergleich zu vorherigen Rekorden

Google zeigte vorher, was Quantencomputer können, bei einer speziellen Aufgabe. IBM und die Universität Innsbruck erreichten mehr mit Ionenfallen. München strebt nun nach hunderten Qubits. Sie verbessern dabei Fehlerquoten und die Technik drumherum.

Die neue Technik macht die Geräte zuverlässiger und effizienter. Dies bringt einen echten Vorteil und ermöglicht tiefere, komplexere Berechnungen.

Bedeutung des Rekords für die Forschung

Dieser Erfolg zeigt, dass Deutschland in der Weltspitze der Forschung steht. Er ermöglicht Tests für praktische Anwendungen in vielen Wissenschaftsbereichen.

Die Zuverlässigkeit verbessert sich. Das stärkt das Vertrauen in die Technologie. Es hilft der Forschung, mehr Unterstützung und Ressourcen zu bekommen.

Quantencomputer-Technologie in Deutschland

Deutschland arbeitet intensiv daran, bei Quantencomputern führend zu sein. Die Regierung, die Wissenschaft und die Industrie arbeiten zusammen. Ihr Ziel ist es, diese fortschrittliche Technologie nutzbar zu machen. Sie konzentrieren sich auf die Entwicklung von Prototypen, das Erreichen messbarer Erfolge und den Start der ersten Pilotprojekte.

Spitzenforschung an deutschen Universitäten

In München, Karlsruhe und Aachen wird hart geforscht. Dort wird an supraleitenden und photonischen Technologien gearbeitet. Diese Arbeit wird durch starke Verbindungen in den D‑A‑CH-Raum und die Zusammenarbeit mit der Gruppe um Rainer Blatt in Innsbruck unterstützt. IBM Research in Rüschlikon, geleitet von Persönlichkeiten wie Heike Riel, spielt eine zentrale Rolle für deutsche Teams.

Die Forschung konzentriert sich darauf, Quantencomputer länger stabil zu halten und ihr Volumen zu vergrößern. Auf diese Weise werden Testumgebungen geschaffen, die Algorithmen unter echten Bedingungen testen können. Dieser Ansatz hilft, Quantentechnologie schneller für die Industrie nutzbar zu machen.

Förderprogramme und staatliche Unterstützung

Die deutsche Regierung stellt über 500 Millionen Euro zur Verfügung. Damit soll die Quantentechnologie marktreif gemacht werden. Sie legt dabei Wert auf die Erweiterung der Technologie, Fehlerresistenz und Pilotprojekte in wichtigen Bereichen wie Chemie, Logistik und Finanzen. Universitäten und der Mittelstand bekommen Zugriff auf wichtige Ressourcen und Testlabore.

Gleichzeitig warnen Experten vor einem möglichen „Quantenwinter“, falls die Hoffnungen zu hochfliegen. Durch klare Ziele und eine offene Bewertung der Fortschritte möchte man dem vorbeugen. So soll sichergestellt werden, dass die Quantentechnologie zuverlässig in Deutschland verankert wird.

Zusammenarbeit mit der Industrie

Volkswagen testet quanteninspirierte Methoden zur Simulation von Verkehrsflüssen, unter anderem in Barcelona. BASF setzt Quantencomputer ein, um Materialien besser zu verstehen und entwickelt hybride Quanten-Workflows. IBM unterstützt Finanzunternehmen dabei, sichere und fehlerresistente Prozesse zu entwickeln, unter der Leitung von Experten wie Stefan Woerner.

Dieser Mix aus traditionellen Rechnern und Quantenchips hilft, Fehler zu verringern und Kosten zu senken. Auf diese Weise können Technologien entwickelt werden, die in vielen Wirtschaftsbereichen einen Unterschied machen.

| Akteur | Fokus | Beitrag zur Technologie | Industrienahe Anwendungsbereiche |

|---|---|---|---|

| Universitäten (München, Karlsruhe, Aachen) | Supraleiter, Photonik, Ionenfallen | Kohärenzverlängerung, Quantenvolumen, Testbeds | Optimierung, Materialsynthese, sichere Kommunikation |

| IBM Research (Rüschlikon) | Hybride Workflows, Fehlerreduktion | Algorithmik, Software-Stacks, Geräteintegration | Finanzmodelle, Portfolio-Risiko, Monte-Carlo-Methoden |

| Volkswagen | Quanteninspirierte Optimierung | Routen- und Verkehrsfluss-Simulation | Mobilität, Smart City, Echtzeit-Disposition |

| BASF | Quantenchemie-Perspektive | Skalierbare Material- und Katalysemodelle | Werkstoffe, Batterien, Prozessdesign |

| Bundesregierung | Förderung und Pilotprojekte | Finanzierung, Open-Access-Infrastruktur | Industrialisierung, Standardisierung, Talentsicherung |

Mögliche Branchenveränderungen

Quantencomputer verändern die Grenzen der Rechenleistung. Sie eröffnen neue Möglichkeiten in Bereichen, wo komplexe Muster schnell erkannt werden müssen. Unternehmen kombinieren klassische Systeme mit Quantenhardware, um Kosten und Zeit zu sparen.

Die Effekte reichen von Laboren bis zu Börsen und Depots. Entscheidend ist, wie genau Modelle mit echten Daten arbeiten. Und wie zuverlässig die Ergebnisse bei Störungen bleiben.

Gesundheitswesen: Arzneimittelentwicklung

Die Arbeit mit Molekülen braucht viel Rechenleistung. Quantenalgorithmen untersuchen Energielandschaften und Proteinfaltungen besser als herkömmliche Methoden. Dies beschleunigt die Entwicklung neuer Medikamente und spart Laborzeit.

Systeme wie IBM Watson haben gezeigt, dass Computern bei Diagnosen helfen können, z.B. bei seltenen Leukämien. Quantenmethoden verbessern diese Möglichkeiten noch weiter. Sie können Nebenwirkungen schneller aufzeigen.

Finanzsektor: Risikomodellierung und Trading

Quantenalgorithmen verbessern Risikoanalysen, indem sie mit weniger Daten auskommen. Solche hybriden Modelle verringern Fehler und ermöglichen genaue Vorhersagen fast in Echtzeit. Dies ist hilfreich für Preisfindung, Absicherung und Liquiditätsmanagement.

Die Quantenrechenleistung stellt allerdings eine Bedrohung für die Datensicherheit dar. Banken müssen daher neue Sicherheitsmethoden entwickeln, um Kundendaten und Transaktionen zu schützen.

Logistik und Transport: Optimierung von Lieferketten

Volkswagen testete in Barcelona eine quantenunterstützte Routenplanung für Busse. Quantenalgorithmen lösen kombinatorische Probleme effizienter. Das verringert Wartezeiten, Energieverbrauch und verbessert die Gesamtorganisation.

Bessere Planung in globalen Lieferketten führt zu zuverlässigeren Fahrplänen und kleineren Lagerbeständen. Realzeit-Optimierung hilft bei der Bewältigung von Engpässen, Umwegen und Wetterproblemen.

| Branche | Kernaufgabe | Vorteil durch Quantenalgorithmen | Benötigte Rechenleistung | Praxisbeispiel |

|---|---|---|---|---|

| Gesundheitswesen | Wirkstoffsuche, Protein-Faltung | Schnellere Energielandschaft-Analyse, weniger Laboriterationen | Hohe Präzision bei quantenchemischen Simulationen | IBM Forschung zu Quantenchemie, Kooperationen mit Roche |

| Finanzsektor | Risikomodelle, Pricing, Hedging | Weniger Samples, schnelle Szenarien in Stressphasen | Niedrige Latenz für intraday Entscheidungen | Aussagen von Stefan Woerner zu hybriden Ansätzen bei IBM |

| Logistik & Transport | Routen- und Flottenplanung | Optimierte Netzwerke, geringere Latenzen und Kosten | Skalierbare Optimierung für Millionen Knoten | Volkswagen Pilot in Barcelona mit quanteninspirierter Steuerung |

Herausforderungen der Quantencomputing-Entwicklung

Quantenprozessoren sind schnell und ermöglichen neue Modelle. Doch im Labor sieht man ihre Grenzen. Probleme wie Kühlung, Fehlerkorrektur und Sicherheit sind wichtig.

Hinweis: Diese Punkte zeigen wichtige Bereiche, in denen Forschung und Industrie in Deutschland arbeiten.

Technologische Hürden

Supraleitende Qubits benötigen Temperaturen fast bei 0 Kelvin. Das Kühlen dauert lange. Aluminium und Niobium werden dann fast verlustfrei.

Mehr Qubits bedeuten mehr Fehler. Wir bräuchten viele physische Qubits für tausende logische Qubits. Kohärenzzeiten sind oft kurz. Das Ziel ist, ein größeres Quantenvolumen zu erreichen.

IBM, Google und Fraunhofer arbeiten an Lösungen wie Multiplexing. Sie wollen den Kabelsalat reduzieren. Die Stabilität soll verbessert werden.

Sicherheitsrisiken und Quantenverschlüsselung

Starke Rechner könnten klassische Verschlüsselungen knacken. Daten auf Satelliten oder in Gesundheitsakten könnten gefährdet sein.

Post-Quanten-Standards werden wichtig. Forscher und Unternehmen suchen nach sicheren Methoden. Sie wollen Sicherheit ohne Unterbrechungen gewährleisten.

Die Regierung und Industrienormen entwickeln Pläne für den Übergang. Es ist wichtig, dass die Technik überprüfbar bleibt.

Fachkräftemangel in der Quanteninformatik

Es werden Leute gesucht, die Physik, Kryotechnik und Software beherrschen. Solche Fachkräfte sind selten.

Experten sprechen von einem möglichen „Quantenwinter“. Langfristige Projekte könnten helfen, dies zu vermeiden. Klar definierte Karrierewege sind nötig.

Durch Kooperationen, etwa mit der TU München, wird die Ausbildung gefördert. Dies hilft, Technologie in Produkte umzusetzen.

Internationale Wettbewerbsfähigkeit

Deutschland kann im Quantenrennen nur mit schneller Forschung und starken Partnern gewinnen. Unsere Industrie und Wissenschaft sind der Schlüssel, um neue Technologien nutzbar zu machen. Die Herausforderung liegt im Hochskalieren dieser Zukunftstechnologien.

Wichtig sind Benchmarks, offene Systeme und klare Pläne. Vertrauen entsteht, wenn eine Technik aus dem Labor in die Fabrik übergeht. Wie schnell das geht, hängt von den Investitionen ab.

Vergleich mit führenden Nationen

In den USA treiben IBM und Google den Fortschritt mit supraleitenden Technologien voran. China investiert massiv in Supercomputer und stärkt damit Quantentechnologien. Europa und Deutschland fokussieren sich auf die praktische Anwendung dieser Techniken.

Innovationskraft und Patente

IBM in Rüschlikon schützt Neuerungen in der Quantentechnik mit Patenten. Die Teams in Innsbruck verbessern die Steuerung von Quantensystemen. QuamCore entwickelt neue Technologien für Quantencomputer und hat viel Geld von Investoren bekommen.

Probleme wie die Verkabelung und die Wärmeentwicklung sind entscheidend. Sie bestimmen, ob eine Technologie den Sprung schafft und alltäglich wird.

Kooperationsprojekte mit internationalen Partnern

CERN bietet Chancen, Quantentechnologien zu testen. Finanzinstitute und IBM in Zürich lösen komplexe Probleme mit Quantentechnologien. Die EU möchte weniger abhängig von den USA und China sein und fördert den Austausch von Wissen.

| Region/Player | Stärke | Beispiel/Projekt | Relevanz für Quantenüberlegenheit |

|---|---|---|---|

| USA (IBM, Google) | Supraleitende Qubits, Roadmaps, Ökosystem | IBM Zürich Hybrid-Use-Cases im Finanzsektor | Schneller Weg von Forschung zu Anwendung, hohe technologische Reife |

| China | HPC-Skalierung, Exascale-Investitionen | Sunway TaihuLight, Tianhe‑2 | Quantencomputer profitieren von starker Recheninfrastruktur |

| Europa/Deutschland | Forschungstiefe, starke Industrievernetzung | CERN‑Workloads, nationale Förderung | Verbindung von Theorie und Praxis, stabile Wirtschaft |

| Forschung & Start-ups | Innovative Technologien, Kältetechnik | QuamCore’s Ansatz für Skalierung, 26 Mio. US‑Dollar Finanzierung | Herausforderungen wie Verkabelung und Wärme werden adressiert |

Patente, Kapital und Partnerschaften bilden den Grundstein für Erfolg. Durch die richtigen Allianzen gelingt der Sprung von der Idee zur Marktreife.

Fallstudien erfolgreicher Quantenanwendungen

Praxisbeispiele zeigen den Einsatz von Quantencomputern über Pilotprojekte hinaus. Unternehmen und Forschungseinheiten testen Quantenalgorithmen in spezifischen Bereichen. Sie nutzen dabei oft eine Mischung aus Quanten- und klassischer IT. So schaffen sie messbaren Nutzen mit begrenzten Mitteln.

Fallbeispiel: IBM und Google

Google hat die Grenzen von herkömmlichen Computern aufgezeigt. Sie taten dies mit einer besonderen Quantum Supremacy Aufgabe. IBM entwickelt gleichzeitig Qubits, die weniger fehleranfällig sind und länger arbeiten können. Ihr Ziel ist es, Quantenalgorithmen zu verbessern.

IBM kombiniert Quantencomputer mit leistungsstarken Computern in Pilotprojekten. Stefan Woerner beschreibt, wie sie Finanzmodelle in Echtzeit testen. Diese hybriden Prozesse konzentrieren sich auf Bereiche wie Portfolio-Optimierung und Preisgestaltung.

Fallbeispiel: Start-ups in Deutschland

Deutsche Start-ups arbeiten mit Förderprogrammen und Kooperationen an Quantentalgorithmen. Sie erforschen Anwendungen in Materialsimulation, Routing und Produktionsplanung. Volkswagen nutzt in Barcelona eine durch Quanten inspirierte Optimierung. Damit steuern sie Fahrzeugflotten effizienter und verkürzen Wartezeiten.

QuamCore aus Israel ist ein gutes Beispiel für Skalierbarkeit. Ihr System integriert supraleitende Steuerungen direkt im Kryostaten. Das reduziert Kabel und Wärmeentwicklung. Ihr Ziel sind Systeme mit Millionen von Qubits. Solche Entwicklungen beeinflussen auch hierzulande die Forschung, um größere Probleme zu lösen.

Forschungseinrichtungen und deren Projekte

CERN fordert bis 2030 eine hundertfache Steigerung der Rechenleistung. Andrea Carminati erklärt, dass dies nötig ist, um Teilchenphysikdaten zu verarbeiten. Sie untersuchen, wie Quantenalgorithmen Filter und Mustererkennung verbessern könnten. Eine enge Verbindung zum Supercomputing ist dabei essentiell.

In Innsbruck arbeitet Rainer Blatt mit etwa 20 Ionen-Qubits. Sie ermöglichen komplexere Sequenzen und hochpräzise Gate-Folgen. Das EU- und D-A-CH-Projekt unterstützt auch Chemieprojekte. BASF nutzt bereits Supercomputing und erforscht, wie Quantencomputer in Zukunft bei der Simulation von Reaktionswegen helfen könnten.

Zukünftige Trends im Quantencomputing

Im Zentrum steht die Entwicklung von skalierbarer Hardware und Quantenalgorithmen, die eng mit KI verzahnt sind. Diese Kombination aus Forschung und Praxis formt eine Technologie mit Zukunftspotenzial.

Fortschritte in der Hardware

Expertenteams arbeiten an integrierter Steuerung im Kryostaten, wie der QuamCore-Ansatz zeigt. Durch Multiplexing werden viele Qubits pro Leitung verknüpft. Das reduziert die nötige Verkabelung und minimiert Wärme.

Material- und Prozessinnovationen verlängern die Kohärenzzeiten. Pläne von IBM und Google zielen auf Hunderte bis Tausende Qubits mit Fehlerkorrektur. Ionenfallen punkten mit Präzision bei kleineren Einheiten.

Entwicklung von Quanten-Algorithmen

Der Fokus liegt nun auf praxisnahen Workloads: Optimierung, Chemie, und Materialdesign stehen im Mittelpunkt. Hybride Modelle, wie der Variational Quantum Eigensolver, verbinden Quanten- und klassische Rechenmethoden. So entstehen Algorithmen mit realen Anwendungsmöglichkeiten.

Quanteninspirierte Techniken unterstützen heute schon bei bestimmten Problemen. Dies zeigt, wie gut sich Quantentechnologie in bestehende Systeme integriert.

Integration mit Künstlicher Intelligenz

KI-Systeme wie IBM Watson zeigen den Nutzen datenbasierter Modelle. Quanten-Hybride könnten Datenverarbeitung und Schlussfolgerungen beschleunigen. Klassische und Quantenalgorithmen werden so sinnvoll kombiniert.

Exascale-HPC und Quantencomputing ergänzen sich. Sie überwinden Grenzen herkömmlicher Computerarchitekturen und eröffnen neue Möglichkeiten in Industrie und Forschung.

Bildung und Weiterbildung im Quantencomputing

Quantenphysik erfordert mehr als Theorie. Studiengänge und Bootcamps bringen Laborpraxis und Software-Skills zusammen. So wird Wissen schnell in Technologie und Anwendungsbereiche umgesetzt.

Teams aus Deutschland und D-A-CH arbeiten mit dem IBM Forschungszentrum in Rüschlikon zusammen. Forscher wie Heike Riel und Gruppen um Rainer Blatt in Innsbruck setzen Standards in der Quantenphysik. Ein Lehrpfad führt vom Experiment zum Code.

Hochschulangebote in Deutschland

Technische Universitäten in München, Aachen und Karlsruhe vereinen Physik, Elektrotechnik und Informatik. Sie konzentrieren sich auf Supraleitung, Kryotechnik und Mikrowellen. Dies ist für die Qubit-Steuerung entscheidend.

Ebenfalls wichtig sind die Themen Quantenalgorithmen, Fehlerkorrektur und Post-Quantum-Kryptografie. Praxisnahe Kolloquien mit Partnern wie Fraunhofer und IBM vermitteln Quantenphysik praxisnah. So erkennen Studierende früh die Möglichkeiten in Bereichen von Materialforschung bis Optimierung.

Online-Kurse und Workshops

MOOCs und Zertifikatskurse eignen sich auch für Quereinsteiger. Hands-on-Workshops kombinieren klassische Rechner mit Quantenprozessoren. Stefan Woerner betont, dass dabei das Programmieren wichtig ist.

In interaktiven Labs arbeiten Teilnehmende mit echten Backends und Simulatoren. Sie lernen, Rauschen zu modellieren und Ressourcen zu planen. Außerdem entwerfen sie Pilotprojekte für spezifische Anwendungsbereiche.

Initiativen zur Fachkräftesicherung

Staatliche Programme unterstützen Talente und Forschung mit über einer halben Milliarde Euro. Stipendien und Industrie-Promotionen sorgen für eine stabile Nachwuchsförderung.

Durch realistische Ziele wird ein „Quantenwinter“ vermieden. Kontinuierliche Finanzierung und offene Daten unterstützen die Entwicklung. Sie sichern Fachkenntnisse von der Chip-Technologie bis zur Software.

| Baustein | Kerninhalte | Praxispartner | Kompetenzergebnis |

|---|---|---|---|

| Physik | Supraleitung, Ionenfallen, Kryotechnik | LMU/TUM, Universität Innsbruck | Qubit-Verhalten verstehen, Messketten aufbauen |

| Elektrotechnik | Mikrowellen, HF-Design, Rauschmodellierung | RWTH Aachen, KIT | Qubit-Steuerung entwickeln, Hardware integrieren |

| Informatik | Quantenalgorithmen, Fehlerkorrektur, Compiler | IBM Research Rüschlikon | Hybride Workflows programmieren, Ressourcen abschätzen |

| Sicherheit | Post-Quantum-Kryptografie, Protokolle | Fraunhofer AISEC | Systeme migrieren, Risiken quantifizieren |

| Transfer | Use-Case-Design, Pilotierung, Skalierung | Industrieverbünde, Max-Planck-Institute | Proof-of-Concepts in marktnahen Anwendungsbereichen |

Die Rolle der Öffentlichkeit und der Politik

Die Gesellschaft und der Staat beeinflussen die Entwicklung der Zukunftstechnologien. Eine klare Kommunikation über Chancen und Risiken baut Vertrauen auf. Dies leitet Investitionen in Bereiche, in denen der Quantencomputer wirklich hilft.

Aufklärung über Quantencomputing

Offene Gespräche verhindern Mythen rund um Quantencomputer. Bezeichnungen wie Quantum Supremacy zeigen Erfolge, sind aber oft nicht alltagsrelevant. Jeder sollte verstehen, was ein Quantencomputer heute kann.

Er sollte auch die Auswirkungen auf Verschlüsselung kennen und wissen, welche Einsatzgebiete nah sind. Einfach erklärte Pilotprojekte und offene Demos helfen dabei. Schulen und Medien sollten gemeinsam aufklären, damit Technologie klar wird.

Politische Rahmenbedingungen

Bundes- und EU-Initiativen unterstützen die Forschung und Technologieentwicklung. Deutschland und Europa fördern neue Infrastrukturen mit großen Summen. Sie konzentrieren sich dabei auf Projekte, die schnell nutzbar sind.

Einfache Regeln für Daten und Normen fördern die Zusammenarbeit mit Unternehmen. Wichtig ist ein Gleichgewicht zwischen Forschung und Wirtschaft. So bleibt das Wissen im Land und Innovationen kommen schneller auf den Markt.

Ethik in der Quantenforschung

Die Sicherheit der Datenverschlüsselung steht auf dem Spiel. Experten raten, auf sichere Methoden umzusteigen. Besondere Vorsicht gilt bei wichtigen Daten, wie denen von Satelliten oder Gesundheitsakten.

Ethische Richtlinien müssen die Risiken im Blick haben, dürfen aber den Fortschritt nicht stoppen. Durch Prüfungen und partnerschaftliche Projekte weltweit kann die Technologie sicher vorangebracht werden.

Quantencomputer in der Praxis

Quantencomputing erreicht nun Testlabore und startet mit den ersten Pilotprojekten. Unternehmen untersuchen spezielle Bereiche für ihren Einsatz. Sie wollen Vorteile wie bessere Rechenleistung und schnellere Abläufe erreichen. Der Schlüssel liegt in intelligenten Quantenalgorithmen kombiniert mit bestehenden Techniken.

Prototypen und ersten kommerziellen Anwendungen

Die meisten aktuellen Prototypen nutzen supraleitende Bauteile und brauchen eine sehr kalte Umgebung. Sie können nur im Labor betrieben werden und brauchen lange, um abzukühlen. Laser und elektromagnetische Störungen können sie leicht beeinträchtigen, was ihre Leistung einschränkt.

Erste praktische Tests finden statt. Volkswagen hat in Barcelona eine quanteninspirierte Verkehrsoptimierung ausprobiert. Dort wurden die Routen alle 30 Sekunden aktualisiert. Finanzdienstleister arbeiten mit IBM zusammen. Sie nutzen Quanten- und klassische Techniken gemeinsam, um Risiken und Preise besser zu berechnen.

Erfahrungsberichte von Unternehmen

Teams haben festgestellt, dass eine Mischung aus Quanten- und klassischer Technologie Vorteile bringt. Trotz der begrenzten Anzahl an Qubits. Normale Computer kümmern sich um die Kalibrierung und verringern Fehler. Quantenalgorithmen beschleunigen Such- und Optimierungsaufgaben. So verbessern sie bestimmte Anwendungen merklich.

Programme von IBM, entwickelt von Experten wie Stefan Woerner, zeigen: Der Nutzen wächst, wenn man sich auf klassische Methoden für die Datenvorbereitung konzentriert. Der Quantenteil übernimmt dann nur die härtesten Rechenaufgaben. Das macht die Gesamtleistung besser.

Herausforderungen der Implementierung

Es gibt noch viele Hindernisse: hohe Fehlerquoten, Probleme beim Größerwerden und komplizierte Ausstattung. Fast muss neuer Code entwickelt werden, und er lässt sich nicht leicht anpassen. Unternehmen müssen ihre Daten mit neuen Sicherheitskonzepten schützen.

Roadmaps, wie die von QuamCores, suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Ihr Ziel sind effiziente Systeme, die Millionen Qubits nutzen. Nur so können fortgeschrittene Quantenalgorithmen ihr volles Potenzial zeigen.

Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie

Technologie entwickelt sich schneller, wenn Forschung und Wirtschaft zusammenarbeiten. Labore, Konzerne und Investoren teilen ihr Wissen über Quantencomputer. Sie bringen diese Technik von der Theorie in die Praxis.

Forschungskooperationen

Am CERN arbeitet Federico Carminati an datengetriebenen Projekten. Diese setzen neue Standards in Simulation und Analyse. In Rüschlikon verbindet IBM Research Industrie und Wissenschaft. Dort arbeitet man an Materialien und Quantenprozessoren.

Universitäten und Netzwerke bringen neue Ideen. Gemeinsame Teams prüfen, wie Algorithmen auf echten Geräten funktionieren. Sie verbinden Quantencomputer mit herkömmlicher Technik. So wird Technologie praktisch anwendbar.

Innovationszentren in Deutschland

In Deutschland fördern Innovationszentren Start-ups und Konzerne. Sie bieten Technik und Cloud-Zugänge. Europäische Projekte unterstützen mit Rechenkraft.

Autohersteller verbessern Verkehrsfluss und Batterien. BASF nutzt Quantensimulation in der Chemie. Der Finanzsektor optimiert Portfolios und Risikomodelle. Dieser Weg führt von der Idee bis zum Einsatz.

Bedeutung von öffentlich-privaten Partnerschaften

Partnerschaften zwischen Staat und Privatsektor vereinen Geld, Sicherheit und Marktkenntnis. Investorengruppen finanzieren Wachstum. Staatliche Förderung schützt vor Rückschlägen.

Plane mit klaren Zielen und offenen Standards. Unternehmen und Forscher profitieren von Daten und Technik. Der Quantencomputer bereitet sich auf echte Anwendungen vor.

Auswirkungen auf die Gesellschaft

Quantencomputer werden Teil unseres Alltags. Sie prägen die Arbeitswelt und unser Leben durch neue Technologien. Es ist wichtig, realistisch zu bleiben, da Fortschritte schrittweise kommen.

Veränderungen im Arbeitsmarkt

Es gibt mehr Jobs für Quanteningenieure. Nötig sind Wissen in Physik, Kryotechnik und Software. So entstehen neue Berufe, unter anderem bei IBM und Google.

Die Weiterbildung spielt eine wesentliche Rolle. Universitäten und Firmen arbeiten zusammen, unterstützt durch Förderungen. So bleiben Fachkräfte in Deutschland und tragen zur Wertschöpfung bei.

Gesellschaftliche Akzeptanz von Quantencomputern

Um Akzeptanz zu schaffen, muss klar kommuniziert werden. Die Vorteile in der Medizin und anderen Bereichen müssen erklärt werden. Dazu gehören auch ethische Standards und Transparenz.

Investitionen weisen den Weg in die Zukunft. Feynmans Idee zeigt das Potenzial, allerdings mit realistischem Blick auf Umsetzung.

Zukünftige Lebensqualität durch Technologie

Quantencomputer können in vielen Bereichen helfen. Zum Beispiel in der Medizin, bei Energie- und Wassersystemen. Sie könnten auch die Finanzwelt sicherer machen.

Die Lehren aus der Vergangenheit lehren uns Realismus. Eine stabile Förderung und offene Standards sind wichtig. So verbessert die Technologie schrittweise unser Leben, gestützt durch wissenschaftliche Fundierung.